このページは、ギフト行事の年間スケジュールをまとめたカレンダーです。

代表的なギフトイベントが行われる日付や定番ギフトを掲載しました。

ページ後半では各行事のルーツや歴史を簡単にまとめた豆知識もご紹介しています。

ギフト行事の年間カレンダー(イベントスケジュール)

- 次回の成人の日→2025年1月13日(第2月曜日)

- 次回の母の日→2025年5月11日(第2日曜日)

- 次回の父の日→2025年6月15日(第3日曜日)

- 次回の敬老の日→2025年9月15日(第3月曜日)

| 月 | 行事 | いつ? | 定番ギフト |

|---|---|---|---|

| 1月 | 成人の日 | 第2月曜日 | ボールペン、ネクタイ、腕時計 |

| 2月 | バレンタインデー | 2月14日 | チョコレート、靴下、入浴剤 |

| 3月 | ひな祭り(桃の節句) | 3月3日 | お菓子、フラワーギフト、雛飾り |

| ホワイトデー | 3月14日 | キャンディー、マシュマロ、ハンドクリーム | |

| 卒業祝い | 3月中旬~下旬 | アルバム、ボールペン、腕時計 | |

| 4月 | 進級・進学・就職祝い | 4月初旬 | ボールペン、名刺入れ、家具家電 |

| 5月 | こどもの日(端午の節句) | 5月5日 | 五月人形・鯉のぼり、おもちゃ、絵本 |

| 母の日 | 第2日曜日 | カーネーション、スイーツ、ハンドクリーム | |

| 6月 | 父の日 | 第3日曜日 | ネクタイ、財布、お酒 |

| 7月 | お中元 | ※地域による | カタログギフト、ハム・ソーセージ、ビール |

| 暑中(残暑)見舞い | 7/7~8/7 | 果物、ジュース、ゼリー | |

| 8月 | 帰省みやげ | お盆休み明け | 地域の特産品 |

| 9月 | 敬老の日 | 第3月曜日 | 和菓子、湯飲み、健康グッズ |

| 10月 | ハロウィン | 10月31日 | キャンディー、チョコレート、焼き菓子 |

| 11月 | いい夫婦の日 | 11月22日 | ペア食器、似顔絵、旅行 |

| 12月 | お歳暮 | ※地域による | カタログギフト、ハム・ソーセージ、ビール |

| クリスマス | 12月24日 | マフラー、手袋、ルームウェア |

ギフトイベントの歴史と豆知識

成人の日(1月の第2月曜日)

成人の日は「おとなになったことを自覚し、みずから生き抜こうとする青年を祝いはげます」ことを趣旨とした国民の祝日です。

1948年(昭和22年)に施行された国民の祝日に関する法律によって制定されました。[ag1]

元々は1月15日が成人の日でしたが、ハッピーマンデー制度により、2000年以降は1月の第2月曜日が祝日に。

最近はずいぶん落ち着いてきたと聞きますが、福岡県北九州市や沖縄県などの荒れる成人式は平成の風物詩でした。

民法改正により、2022年4月1日から、成人年齢が20歳から18歳に引き下げられましたが、成人式は「二十歳(はたち)のつどい」と名称を変更して開催している自治体が多いようです。

ちなみにハッピーマンデー制度とは、国民が旅行か余暇を楽しめるように、国民の祝日を月曜日に移して連休を増やすための制度です。

成人の日(1月の第2月曜日)、海の日(7月の第3月曜日)、敬老の日(9月の第3月曜日)、スポーツの日(10月の第2月曜日)がハッピーマンデーの対象になっています。[ag2]

バレンタインデー(2月14日)

数あるギフトイベントの中でもとくに古い歴史を持つバレンタインデー。

そのルーツは3世紀、ローマ帝国の時代にまでさかのぼるとされます。(諸説あり)

当時、皇帝の命により兵士の婚姻は禁止されていました。

しかしキリスト教の司祭だった聖ウァレンティヌス(ヴァレンタイン)は、兵士たちをあわれみ密かに結婚式をおこなっていました。

これが皇帝の耳に入り、命令の背いたウァレンティヌスは処刑されてしまいます。

ウァレンティヌスが処刑された命日が2月14日。以後、恋人たちの愛を祝う日として欧米を中心に広まっていったと伝えられます。

聖ウァレンティヌスが殉教し、バレンタイン発祥の地とされるイタリア・テルニの聖バレンチノ教会には、毎年多くの人々が訪れるそうです。

日本のバレンタインデーは宗教的な意味合いは薄く、クリスマスやハロウィンと同じく主に商業的な理由で、女性から男性にチョコレートを贈る独自のバレンタイン文化が根付いていきました。

日本でのルーツにも諸説がありますが、神戸の洋菓子メーカーモロゾフの公式サイトには「1932年、モロゾフは日本で初めて〝バレンタインデーにチョコレートを贈る〟というスタイルを紹介。」と記載があります。[vt1]

また1958年(昭和33年)には、東京のメリーチョコレートカムパニーが新宿・伊勢丹の売り場に看板を出し、日本初のバレンタインフェアを開催。[vt2]

こうして徐々にバレンタインデーの新聞広告や百貨店の催事が増えはじめ、製菓業界や流通業界も一体となって日本式のバレンタイン文化を定着させていきました。

ひな祭り/桃の節句(3月3日)

ひな祭りは、毎年3月3日におこなわれ、女の子の健やかな成長を願う日本の伝統行事です。

その歴史は古く、平安時代に貴族のあいだでおこなわれた人形遊び(ひいな遊び)と、紙やわらで作った人形に災厄をうつして川や海に流す祓いの風習(ひな流し)が結びついたのがはじまりとされます。[hn1]

旧暦の3月3日(現在の4月上旬)が桃の花の咲きはじめる時期であり、また古来中国では桃の木が魔除け・厄除けの力をもつと信じられたことから桃の節句とも。[hn2]

ひな人形をかざり、ひし餅、ひなあられ、ちらし寿司などを食べてお祝いするのが一般的です。

菱餅やひなあられは緑、白、桃(赤)の3色で作られますが、それぞれの色には「厄除け、健康(緑)」「子孫繁栄、長寿(白)」「魔除け(桃)」といった意味がこめられています。

ホワイトデー(3月14日)

1800年もの長い歴史をもち、世界中で祝われるバレンタインデーとは対照的に、ホワイトデーはバレンタインのアンサーイベントとして昭和後期に日本で生まれました。

そのルーツには「不二家・エイワ説」「全国飴菓子工業協同組合説」「石村萬盛堂説」などの諸説がありますが、いずれにしてもキャンディーやマシュマロ、ビスケットなどのお菓子をチョコレートのお返しに贈る風習が1970~80年代頃にはじまったのは間違いなさそうです。[wh1]

もともとバレンタインはカップルを祝う日であり、女性から男性に贈り物をするのは日本独自の風習だったので、贈答文化を大切にする日本人にとってお返しの行事が生まれたのは自然な成り行きだったのかもしれません。

ホワイトデーという名称は、「リターンバレンタイン」「マシュマロデー」「キャンディを贈る日」などバラバラだった呼び方を統一するためにつけられたのだそう。ホワイト(白)というネーミングについては、マシュマロが白いから、白が純粋さや誠実さ象徴するからなどの説があります。

ちなみに韓国や中国、台湾などアジアの一部地域をのぞいて海外にはホワイトデーという風習は存在しないのですが、欧米では円周率の日にちなんでパイを贈る地域もあるようです。※円周率の近似値→3.14。円周率=π(パイ)

円周率には終わりはない→「永遠に続く無限の愛」なんて意味をこめて、大切な人にパイを贈るのもステキかもしれませんね。

卒業祝い/進級・進学・就職祝い(3月中旬~4月上旬)

3月は別れの季節、4月は出会いの季節というのは日本人にとっては当たり前の感覚ですが、よくよく考えたら不思議ではありませんか?桜がキレイだから?どうして1月じゃダメなの?

実はこの4月はじまりの不思議なサイクルには、情緒的な理由ではなく、政治的な理由が大きく絡んでいます。

「年度」という言葉がありますよね。

年度とは、暦とは別に会計や事務を目的として定められた1年間の区切り方です。

会計年度のスタートは国によってバラバラで、たとえばドイツやフランス、イタリア、スペインなど欧州では1月はじまりがスタンダード。

中国や韓国、ロシア、ブラジルなども1月はじまりですし、世界的に見ても暦年にあわせて1月はじまりにしている国が多いようです。

オーストラリアやニュージーランドでは7月はじまり。

アメリカは10月はじまりですが、お隣のカナダでは4月はじまり。

イギリス、カナダ、インド、南アフリカなど、日本と同じ4月はじまりを採用している国もあります。[ge1]

日本の会計年度ははじめから4月はじまりだったわけではありません。

会計年度がはじめて制度化された明治2年(1869年)には10月はじまり。

それが明治6年から6月はじまり、明治8年からは7月はじまりへと変更されました。

最終的に現在の4月はじまりになったのは明治18年(1884年)のことです。

軍事費の激増による財政赤字を削減するため、当時の大蔵卿である松方正義が、次年度予算の一部を今年度の収入にくりあげる施策を実施しました。

ただそうすると次年度の予算の減ってしまうので、つじつまをあわせて破綻をふせぐために明治19年度のスタートを7月から4月に法改正したのです。

これにより明治18年度は7月から翌年3月の9か月間になり、赤字の削減に成功しました。[ge2]

「そんなのアリ?」と思うかもしれませんが、当時はこれがアリだったと。

こうして日本の会計年度は4月となり、学校などの新年度も会計年度にあわせて4月はじまりとなったわけです。

理由を知ってしまうとなんだかちょっぴり寂しいですが、そうはいっても日本人にとって春はやっぱり特別な季節ですよね。

こどもの日/端午の節句(5月5日)

こどもの日は、子どもの健やかな成長を祝う国民の祝日です。

国民の祝日に関する法律では「こどもの人格を重んじ、こどもの幸福をはかるとともに、母に感謝する。」と規定されています。

こどもの日が制定されたのは1948年(昭和23年)ですが、それまでは端午(たんご)の節句や菖蒲(しょうぶ)の節句と呼ばれる男の子の日として長く親しまれてきました。

端午とはどういう意味でしょうか?

午は、十二支の「午(うま)の日」のことです。

昔はカレンダーがなかったので、日付を十二支に当てはめて数えていました。

午の日は十二支の7番目の日で、12日ごとに一度めぐってきます。

毎年2月の最初の午の日はとくに「初午(はつうま)」と呼ばれ、京都の伏見稲荷大社や霧島の鹿児島神宮をはじめ、日本各地の稲荷神社で祝われるお祭りが有名です。[tg1]

端は「はし、はじめ」といった意味なので、端午は「月のはじめの午の日」という意味をあらわします。

さらに午は「ご」とも読めて数字の五に通じることなどから、奈良時代以降、5月5日が端午の節句として定着していったと伝えられます。

端午の節句が男の子の日になったのは鎌倉時代(武家社会)に入ってからです。

端午の節句に飾る菖蒲の葉が剣に似ていること、菖蒲が武道を重んじる意味の「尚武(しょうぶ)」に通じることなどから男子のお祝いとして定着し、江戸時代には正式な式日として定められました。[tg2]

同じ5月5日なので違いを意識する方は少ないと思いますが、国民の祝日であるこどもの日と伝統的な風習である端午の節句とは別の行事なんですね。

こどもの日ができたからといって、3月3日の女の子の日と対をなす男の子の日がなくなったわけではありません。

今でも多くの地域では、鯉のぼりや鎧兜(五月人形)を飾ったり、菖蒲湯に入ったり、柏餅やちまきを食べてお祝いをします。

母の日(5月の第2日曜日)

母の日といえば母親への日ごろの感謝を伝え、苦労をねぎらう日ですが、カーネーションを贈る風習はいつからはじまったのでしょうか?

1908年5月10日、アメリカの社会活動家アン・リーブス・ジャービスの娘、アンナ・ジャービスが、母親の追悼のために母が好きだった白いカーネーションを参加者に配ったのがルーツとされます。[md1]

日本では青山学院の女性宣教師たちがこれを日本に紹介し、1932年に初めて公式行事として祝われました。[md2]

母の日をおこなう時期や起源、プレゼントの内容は国によっても異なり、なかには夏や冬に母の日を祝ったり、カーネーション以外の花を贈る地域もあるそうです。

カーネーションの花言葉は「愛情」「尊敬」「感謝」など。花の色によっても異なる意味を持っています。

父の日(6月の第3日曜日)

母の日と比べるとなんとなく影が薄く、ついつい忘れられがちな父の日。

しかしそのルーツには、母の日に負けないくらい深い愛情が込められています。

きっかけを作ったのは、初めて母の日が祝われた翌年の1909年、アメリカ・ワシントン州の教会で母の日の説教を聞いていたソノラ・スマート・ドッドという女性です。

ドット氏は、(母の日があるのなら)男手ひとつで6人の子どもを育ててくれた父に感謝する日も祝いたいと教会に働きかけ、翌年6月に初めて父の日を祝う式典が開催。[fd1]

父の日の式典はしだいに各地へと広がっていき、1972年には正式に国の記念日として制定されました。

日本では1950年ごろには伝わっていたものの母の日と比べるとなかなか定着せず、1980年代に入って日本ファーザーズ・デイ委員会の設立やデパートの催事イベントなどを通して次第に広まったそうです。[fd2]

定番のギフトはネクタイやハンカチ、お酒などですが、日本では黄色いバラを贈る風習もあります。

お中元 / 暑中(残暑)見舞い

お中元は、お世話になった人に日ごろの感謝をこめてギフトを贈る風習です。

道教に由来する年中行事である「中元(ちゅうげん)」に、仏教行事の「盂蘭盆会(うらぼんえ)」が混ざり、先祖を供養する日とされるようになりました。

贈り物をする風習が定着したのは、日本では江戸時代ごろからといわれます。

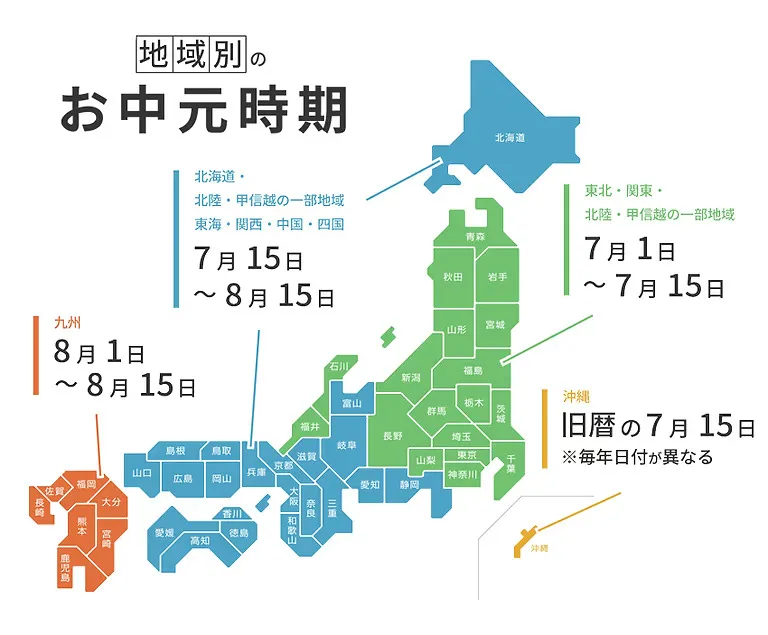

地域によってギフトを贈る時期が異なるため、贈る相手が住んでいる地域のマナーにあわせて贈るようにしましょう。

- 東北・関東・北陸甲信越の一部:7月1日~7月15日

- 北海道・東海・関西・中国・四国・北陸甲信越の一部:7月15日~8月15日

- 九州:8月1日~8月15日

- 沖縄:8月中旬(旧暦の7月13日~7月15日)※年によって異なる

暑中見舞いを贈る時期は、二十四節気の小暑(7月7日ごろ)から立秋(8月7日ごろ)の前日まで。

立秋を過ぎたら残暑見舞いとして贈ります。

お中元と暑中(残暑)見舞いは時期がかぶっているのですが、両方贈る場合には一般的に、お中元にはゼリーやフルーツ、ドリンクなどの夏ギフトを、暑中(残暑)見舞いにはハガキや手紙の挨拶状を出すことが多いようです。[cg1]

敬老の日(9月の第3月曜日)

父の日や母の日はアメリカから伝わった風習ですが、敬老の日は日本で生まれた国民の祝日です。

1947年(昭和22年)、兵庫県多可郡野間谷村(現在の多可町八千代区)で開催された敬老会が発祥とされています。[ad1]

長い間社会に貢献してきたお年寄りに敬意を表するとともに、知識や人生経験を伝授してもらう場を設ける主旨で、農閑期で気候もすごしやすい9月15日に催されました。(当時は55歳以上の方が招かれたそうです。)

敬老の日が広まるきっかけになったのは敬老会の翌年1948年(昭和22年)に施行された国民の祝日に関する法律。

当初の国民の祝日に関する法律には、こどもの日や成人の日はあるのに高齢者が主役の祝日がなかったのです。

そこで野間谷村の門脇政夫村長や兵庫県、中央社会福祉協議会などが働きかけて行事を広め、1966年には体育の日とともに国民の祝日として定められました。

アメリカのGrandparents’ Day(祖父母の日)、東アジアの伝統的な祝日である重陽(ちょうよう)の節句、イタリアのFesta dei nonni(祖父母の日)など、敬老の日と同じように高齢者を敬う行事は世界中に存在します。

ちなみに敬老の日の発祥の地である兵庫県多可町(たかちょう)は、酒米の最高峰「山田錦」、日本一の名紙と謳われた手すき和紙「杉原紙(すぎはらがみ)」の発祥の地としても有名なのだそうです。[ad1]

出典

本記事の制作時に参考にさせていただいた記事及び著作物の一覧です。

成人の日

ag1. 国民の祝日について – 内閣府

ag2. ハッピーマンデー 祝日の意義 | 一般社団法人日本旅行業協会

バレンタインデー

vt1. バレンタインとモロゾフについて|モロゾフ株式会社

vt2. 日本のバレンタインデー | 日本チョコレート・ココア協会

ひな祭り/桃の節句

hn1. ひな人形について | 人形問屋 たいこう人形 / ひいなあそび | 企画展示 | 古書の博物館 西尾市岩瀬文庫

hn2. 桃の節句になぜ桃を飾るの?意外な効果と桃の節句の祝い方について解説 | 花百花

ホワイトデー

wh1. ホワイトデー キャンディーを贈る日 / ホワイトデーの夜はカラオケを | 毎日新聞出版 / 知ってた?ホワイトデーの起源は、結構しょうもない | 女子SPA!

卒業祝い/進級・進学・就職祝い

ge1. 国の会計年度はなぜ4月から3月までなのか? 諸外国はどうか?|ニッセイ基礎研究所

ge2. あの日の公文書 | 国立公文書館ニュース Vol.17

こどもの日/端午の節句

tg1. 初午[はつうま]とは?由来や食べ物、稲荷神社お参りのご利益・各地の初午祭など |じゃらんニュース

tg2. 「端午の節句」について :: 同志社女子大学 / 端午の節句(菖蒲の節句) – 一般社団法人 日本人形協会

【十二支】子(ね)、丑(うし)、寅(とら)、卯(う)、辰(たつ)、巳(み)、午(うま)、未(ひづじ)、申(さる)、(酉(とり)、戌(いぬ)、亥(い)

母の日

md1. 「母の日」、その起源と反対運動 | ナショナル ジオグラフィック日本版サイト

md2. 青山学院と「母の日」 ~日本に母の日を提唱した三人の女性~ | アオガクプラス

父の日

fd1. 「父の日」100周年:起源と現在 | ナショナル ジオグラフィック日本版サイト

fd2. 父の日とは?由来と歴史|日比谷花壇

お中元 / 暑中(残暑)見舞い

cg1. 暑中見舞いとお中元の違いは?贈る時期やおすすめギフト | シャディ ギフトモール